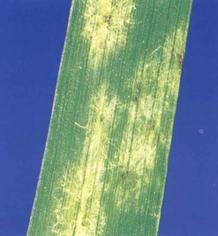

Le mycélium blanc et cotonneux de l’oïdium sur l’orge (© Basf Agro) |

Incidence économique

En cas d'atteinte précoce, l'oïdium réduit la densité de la culture ainsi que le nombre de grains par épi. Les atteintes plus tardives diminuent plutôt le poids de mille grains. Lors d'épidémies importantes, on a noté des pertes de rendement jusqu'à 25 %. Les infections perturbent la liaison source-puits, et souvent la plante ne peut plus compenser le détournement des substances nutritives du parasite à son profit. L'oïdium provoque en plus une chlorose et une nécrose accélérées du limbe. L'orge de brasserie voit son poids de mille grains réduit et, parallèlement, la part protéique de son grain augmentée, ce qui diminue sa valeur au niveau du maltage.

Contamination, propagation et conservation

Pendant son repos végétatif en été, l'oïdium forme dans les pustules agées des cleistothèces, de couleur noire. Dans ces cleistothèces vont mûrir les ascospores. Les ascospores infecteront à l'automne les repousses de céréales ainsi que les semis d'hiver. Cependant, une épidémie aura comme point de départ la forme asexuée du champignon, sous forme de spores. Sous sa forme asexuée, l'oïdium produit des pustules dans lesquelles se formeront les conidies. Ces conidies transiteront par les repousses de céréales qui à leur tour infecteront les semis d'hiver.

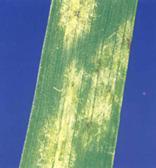

Forte atteinte des glumes et des barbes par l’oïdium (© Basf Agro) |

Diagnostic

On cherchera l'E. graminis de l'orge sur les feuilles, les tiges et les épis. Le mycélium blanc et cotonneux à la surface des organes atteints permet en général un diagnostic à l'oeil nu sans risque d'erreur. Si le mycélium est particulièrement abondant, il provoque un jaunissement prématuré des feuilles colonisées.

Aspects de l’oïdium sur l’orge (© Basf Agro) |

Confusions possibles

Les nécroses dues à Drechslera teres, type taches brunes, celles de Bipolaris sorokiniana ou les taches non spécifiques -d'origine génétique - de certaines variétés d'orge (par exemple 'Borwina' ou 'Marinka') peuvent se rapprocher des nécroses de résistance formées par l'orge contre l'oïdium.

Moyens de lutte

Mesures agricoles préventives :

- Incorporer soigneusement et à temps les résidus de récolte (cleistothèces); faire un travail suivi du sol pour détruire les repousses de céréales.

- Semer des variétés résistantes ou des mélanges aux gènes de résistance divers ( Catalogue officiel).

- Veiller à une fumure harmonieuse. Une fumure bien étudiée en fonction des besoins réels de la plante, sans apport excessif d'azote, influence négativement la dynamique de l'agent pathogène. (Une fumure trop riche favorise les attaques par l'oïdium.)

Mesures de lutte antifongique :

- On traitera de façon spécifique si l'oïdium colonise les étages foliaires moyens (F5) avec une fréquence d'environ 60% de plantes atteintes. Ce pourcentage équivaut à une attaque moyenne de 1 %. Les premiers stades de la montaison sont les plus sensibles, puisque beaucoup de variétés d'orge développent durant le reste du cycle végétatif une résistance contre l'oïdium. Un traitement spécifique est recommandé à partir du stade 31 si l'infection atteint le seuil d'intervention.

|