|

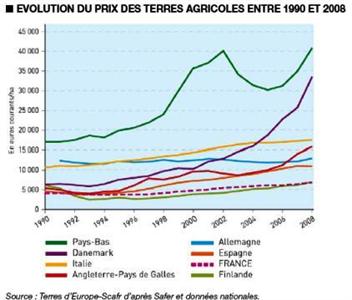

A partir de 1995, et à l’exception de l’Allemagne, tous les pays présentent une période de hausse des prix. La baisse progressive des taux d’intérêt réels ainsi que la pression urbaine grandissante sur les espaces ruraux pour le développement économique et la campagne résidentielle sont autant de paramètres expliquant la hausse généralisée des prix dans les différents pays européens. Temporairement ou localement, certains facteurs viennent toutefois nuancer cette tendance générale.

Europe du Nord

Aux Pays-Bas, le prix de la terre avait déjà été multiplié par 2 entre 1995 et 2002, mais l’arrêt d’un programme gouvernemental de conservation de la nature a réduit la spéculation sur les terres. Le gouvernement achetait en effet une part importante de terres agricoles chaque année. Cette décision est intervenue au moment de la réforme de la Pac (2003) et dans un contexte de mauvaises années agricoles (2002-2004). Le prix de la terre a alors connu un plongeon, pour repartir ensuite à la hausse. Au final, les prix ont été multipliés par 2,1 entre 1995 et 2008.

Au Danemark, la progression est continue entre 1995 et 2008 et le prix est multiplié par 4,4. Le taux d’endettement élevé des agriculteurs danois, conjugué à des taux d’intérêt décroissants sur la période, a favorisé la hausse des prix. La pression sur les terres, même médiocres, provient également du besoin de surfaces d’épandage du lisier, produit non exportable.

En Angleterre-Pays de Galles (par la suite Angleterre-PG), c’est la deuxième plus forte hausse des pays étudiés : le prix d’un hectare est multiplié par 3,4 entre 1995 et 2008, sur un marché influencé par les acquisitions des agriculteurs étrangers (Danois et Irlandais) et de non-agriculteurs à la recherche d’un cadre de vie. Une baisse est tout de même intervenue entre 2001 et 2003, à la suite de la crise de la fièvre aphteuse (2001), prolongée par les incertitudes liées à la nouvelle Pac

En Finlande, après un recul de 60 % entre 1990 et 1993, le pays connaît une progression continue du prix : un hectare vaut 2,3 fois plus cher en 2008 qu’en 1995.

Europe du Sud

En Italie, la progression des prix (multipliés par 1,4) est moins importante que dans les autres pays. Cette hausse touche majoritairement les plaines du tiers nord du pays ainsi que quelques secteurs littoraux mais ne concerne pas les zones montagneuses ni le sud du pays en général.

En Espagne, le prix des terres agricoles est multiplié par 2,6 entre 1995 et 2008. Il s’agit de la troisième plus forte progression derrière le Danemark et l’Angleterre-Pays de Galle.

En France, on enregistre une progression de prix d’un facteur de 1,8 sur la période grâce aux conditions bancaires. Cette hausse a été légèrement amplifiée du fait des achats des non-agriculteurs sur le marché des terres, qui ont tiré le prix à la hausse jusqu’en 2005. A partir de cette date, la hausse s’est poursuivie du fait des achats des agriculteurs, dans un contexte de croissance des revenus agricoles.

En Allemagne, le prix des terres allemandes présenté dans cette étude correspond à une moyenne pondérée des prix enregistrés dans les anciens et dans les nouveaux Länder issus de la réunification. Dans ces derniers, la vente des terres est régie légalement par un organisme fédéral, chargé de la mise en oeuvre des ventes des anciennes surfaces agricoles collectives. L’évolution du prix entre 1995 et 2008 (+ 10 %) inclut donc les ventes libres de l’Ouest et les ventes encadrées de l’Est.