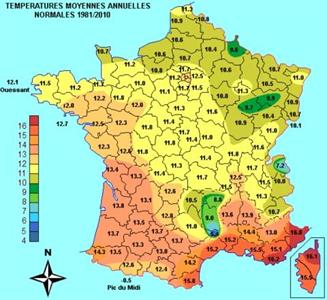

Entre 1951 et 1980, les températures moyennes annuelles affichaient par exemple 9.7 degrés à Lille, 10.2 degrés à Chartres, 10.6 degrés à Dijon, 11.3 degrés à Lyon, 12.5 degrés à Bordeaux, 13.4 degrés à Biarritz ou encore 15.6 degrés à Toulon.

Pour ces mêmes villes, les normales 1981-2010 affichent 10.8 degrés à Lille, 11.1 degrés à Chartres (l'équivalent d'une année très chaude entre 1945 et 1990), 10.9 degrés à Dijon, 12.5 degrés à Lyon, 13.8 degrés à Bordeaux, 14.3 degrés à Biarritz et 16.2 degrés à Toulon.

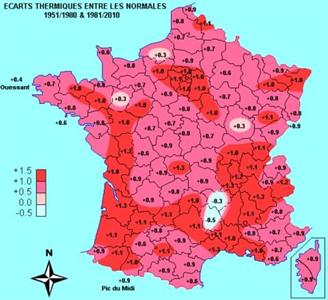

La température moyenne annuelle à Chartres atteint à présent l'ancienne normale (1951-80) de Tours, située plus de 100 km plus au sud. On retrouve de manière globale des isothermes qui remontent de 100 à 200 km plus au nord par rapport à ces anciennes normales. Le réchauffement atteint en moyenne 1 degré sur la France, réchauffement un peu plus marqué sur l'ouest, la moité sud, le Bassin Parisien, la région lilloise et du nord de l'Alsace au sud de la Lorraine. Jusqu'aux années 90, ce sont surtout les températures minimales (nocturnes) qui se sont réchauffées. Dans les années 2000, le relatif retard des maximales (diurnes) a été largement rattrapé.

En prenant les normales intermédiaires (1961-90 et 1971-2000), on constate par ailleurs que ce réchauffement n'a pas été régulier : quasiment inexistant entre 1951/80 et 1961/90, il s'est amorcé sur la période 1971/2000 pour franchement s'accélérer sur la dernière trentaine d'années. La sortie des années 70, relativement fraîches, et l'entrée des années 2000, particulièrement chaudes, a fait la diférence.

Si l'on compare sur des normales plus anciennes, sur quelques stations suffisamment vieilles, la température moyenne est restée très stable entre 1901/30 et 1931/60 avant de baisser de 0.5 degré (la période 1951/80 étant la plus fraîche) pour remonter très nettement ensuite. Le dernier écart (+1 degré) sur 40 ans à peine est le plus rapide depuis que des relevés thermométriques fiables existent.

Ce réchauffement existe aussi bien en plaine qu'en montagne ou encore en bord de mer (+0.9 degré au Pic-du-Midi à plus de 2.800 mètres d'altitude dans les Pyrénées, +1.1 degrés au Mont-Aigoual à plus de 1.500 mètres dans les Cévennes, +0,4 degré à l'île d'Ouessant au large du Finistère) : ce réchauffement n'est donc pas attribuable à l'éventuel développement des villes autour des stations de mesures, les stations étant la plupart du temps en dehors des agglomérations, sur les aéroports ou les aérodromes. Paris-Montsouris ne s'est d'ailleurs pas réchauffé plus vite que le reste du pays : +1.0 degré.

Bien évidemment, cette hausse des températures a occasionné un recul des gelées, mais pas aussi marqué qu'on pourrait l'imaginer : 5 à 10 jours de baisse annuelle « seulement ». En revanche, les jours de chaleur (25 degrés et plus) et de forte chaleur (30 degrés et plus) sont une fois et demi à deux fois plus nombreux en 1981/2010 par rapport à la période 1951/1980, affichant des valeurs jamais atteintes depuis l'existence de relevés météo fiables.

En considérant les stations météo les plus anciennes (Paris, Châteauroux, Besançon, Mont Aigoual), on ne retrouve pas de période trentenaire aussi chaude que ces trois dernières décennies. Il faut sans doute remonter à l'optimum médiéval pour retrouver des températures aussi douces qu'actuellement. Le changement climatique ou réchauffement est donc bel et bien en marche, et il devrait se poursuivre sans doute en s'accélérant, selon les dernières études, en raison des rejets de gaz à effet de serre toujours trop importants. Mais rappelons que par définition le climat en France et sur Terre n'est pas linéaire et connaît des soubresauts d'origines naturelles en fonction de l'activité solaire, de l'activité volcanique ou encore des variations de l'inclinaison terrestre.

|

Retrouvez toutes les prévisions météo de vos parcelles en vous connectant sur : |