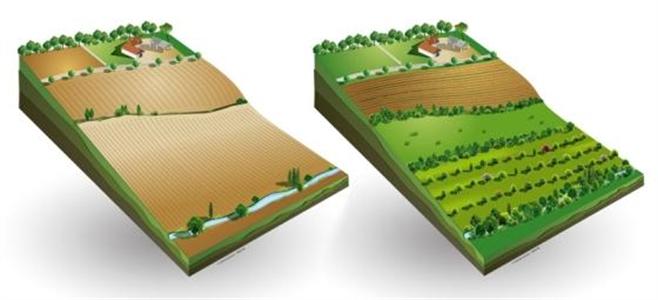

Des arbres dans vos cultures : d'après les premières estimations, le cap des 10.000 ha couverts en agroforesterie pourrait être atteint en France métropolitaine d’ici 2013. (© Agroof) |

Dans une analyse du ministère de l’Agriculture, Fabien Liagre du bureau d’études Agroof, Frédérique Santi de l’Inra d’Orléans et Julien Vert du Centre d’études et de prospective, insistent avant tout sur la nécessité de raisonner sur le long terme en l’absence d’une plus-value immédiate. « L’agroforesterie peut ainsi s’envisager sous plusieurs angles, sous celui de la production de matières premières agricoles, de bois, de biomasse… mais aussi sous celui de l’impact de l’arbre sur l’environnement de la culture. »

Productivité accrue

Plusieurs systèmes agroforestiers existent mais, selon Séverin Lavoyer de l’Association française d’agroforesterie (Afaf), la réintroduction d’arbres dans les parcelles de grandes cultures s’avère moins onéreux, surtout du fait des économies d’échelle.

« L’investissement se situe entre 600 et 800 €/ha, sachant que les mesures de soutien peuvent couvrir 70 à 80 % des dépenses. Au démarrage, la motivation la plus fréquente est d’ordre agronomique, avec l’objectif de maintenir le potentiel de production. » « Cependant, poursuit-il, la présence des arbres augmente la valeur vénale de la parcelle, de même que la vente du bois après la coupe procure un revenu. »

Selon Alain Canet, président de l’Association française d'agroforesterie, « le schéma de gauche représente la situation de l’arbre en milieu agricole européen. À droite, voici ce que notre agriculture pourrait devenir sans diminuer la productivité. »(© Afaf) |

Selon les études menées en milieu tempéré, les cultures et les arbres se révèlent tous deux plus productifs associés qu’exploités séparément. « La productivité arboricole en milieu agroforestier peut être jusqu’à deux à trois fois plus importante que celle obtenue en ambiance forestière. Avec une cinquantaine d’individus à l’hectare, l’agriculteur dispose d’un capital potentiel de 40 m3 de bois d’œuvre. Selon les essences et la qualité des soins (tailles et élagages), la rentabilité du système sur le long terme peut être supérieure. » Le vice-président de l’Afaf évoque d’ailleurs le noyer qui se négocie entre 700 et 3.000 € l’unité.

D’autant que les prix du bois devraient augmenter. « Compte tenu de la hausse des cours de l’énergie et de la demande croissante en matériaux renouvelables, la filière bois sera probablement de plus en plus sollicitée. »

Investissement d’avenir

Les parcelles agroforestières deviennent, dans ce contexte, intéressantes à exploiter avec un double avantage. « Chaque intervention d’élagage sur les houppiers des arbres génère un revenu intermédiaire pour l’agriculteur. La vente de cette biomasse peut également compenser les pertes de rendements observées dans les dernières années d’exploitation d’une parcelle agroforestière. »

Séverin Lavoyer confirme les perspectives économiques encourageantes pour le bois, mais prévient que de nombreuses filières ont disparu localement. « Il reste encore beaucoup à faire pour réorchestrer l’ensemble et créer des liens entre les différents acteurs, surtout pour de petits volumes. »

La culture reste rentable

Au-delà de la valorisation du bois, l’arbre favorise le fonctionnement agro-écologique du système. « Si les individus adultes interceptent une partie du rayonnement solaire aux dépens des espèces cultivées, ils exercent une action compensatrice dans le temps sur le sol, l’eau et la biodiversité. » Ils contribuent également à limiter les conséquences néfastes du réchauffement sur les grandes cultures (échaudage et stress printanier).

Au-delà de la valorisation du bois, l'arbre favorise le fonctionnement agro-écologique du système. (© Claude Jollet) |

Selon Fabien Liagre, « les arbres améliorent le bilan hydrique des cultures, réduisent les risques de dessiccation et les protègent des coups de chaleur ».

Dans les simulations de l’Inra, ces effets bénéfiques vont jusqu’à compenser la perte de rendement due au manque de lumière lors des mauvaises années climatiques.

Les systèmes fourragers en profitent aussi. « Les arbres décalent le dessèchement des prairies de deux à quatre semaines en période d’été ou en cas de fortes températures. »

|

Claude Jollet, pionnier de l’agroforesterie en Charente-Maritime : « Une valeur sur pied de 1.000 €/m3 » « Il y a une trentaine d’années, j’ai commencé à planter des noyers dans mes parcelles cultivées, une espèce qui pousse bien dans les sols calcaires de la région. Je souhaitais me constituer un capital, une certaine valeur sur pied. Celle-ci dépend du cours du bois : les estimations les plus optimistes, selon les débouchés et la qualité de l’arbre, la situent à 1.000 €/m3 (un noyer de 55 cm de diamètre et de 5 m de haut donne 1 m3 de bois). Aujourd’hui, j’ai également des merisiers pour lesquels je peux attendre au moins le même niveau de valorisation. À raison de cinquante arbres par hectare sur 55 ha, c’est plutôt intéressant. Quant aux cultures intercalaires, l’année dernière, particulièrement sèche, j’ai atteint seulement 22 q/ha de rendement en blé par exemple contre 60 en plein champ (respectivement 30-35 et 70-80 q/ha d’habitude, Ndlr). Mais avec un niveau restreint d’intrants, comparé aux 7 q/ha qu’ont pu faire mes voisins en bio, je ne suis pas mécontent. Je n’ai encore coupé aucun de mes arbres. Je ne suis pas pressé. Pour l’instant, j’entretiens mon capital. » |

|

Cet article est extrait de Terre-net Magazine n°18 Si vous ne l'avez pas reçu chez vous, |