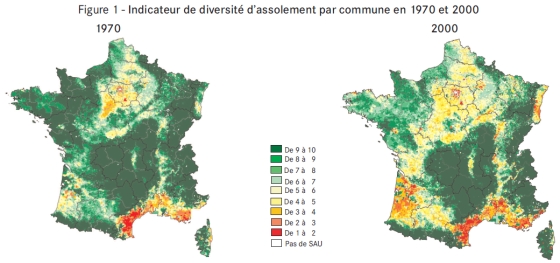

Evolution de la diversité des cultures par commune de 1970 à 2000 qui met en évidence une simplification croissante des assolements. (© Données Agreste, recensements agricoles, méthode Solagro) |

Aujourd’hui, précise Noémie Schaller, chargée de mission agronomie et pratiques agricoles au Centre d’études et de prospective du ministère de l’Agriculture, seulement sept cultures représentent 90 % de la sole cultivée française (blé tendre, blé dur, orge, maïs, colza, tournesol et prairies temporaires). Pour plus de 85 % des exploitations agricoles, moins de quatre cultures couvrent plus de 80 % de la sole cultivée (en moyenne pour les années 2006 à 2009). Au niveau national, la rotation colza/blé tendre/orge représente à elle seule 9 % de la sole cultivée française ; les rotations de deux ans (du type blé dur/tournesol, maïs/blé tendre ou encore colza/blé tendre) couvrent 15 % de la sole cultivée ; et la monoculture de maïs représente 6 %.

Levier de la réduction d'intrants et de la solidité de l'exploitation

La diversification des assolements est un des principaux leviers d’action pour concevoir des systèmes de cultures économes en intrants agricoles (engrais, produits phytosanitaires) :

- cela évite une spécialisation de la flore adventice en cassant les cycles de développement et limite le recours aux herbicides ;

- l’alternance de plantes hôtes et non hôtes pour les ravageurs diminue le risque relatif, et permet de réduire l’usage des insecticides et fongicides ;

- l’introduction de légumineuses permet de fixer l’azote de l’air et de valoriser l’effet positif de la légumineuse sur la culture suivante, afin de réduire les apports en engrais azotés de synthèse.

L’exploration de différents horizons du sol par diverses cultures peut aussi limiter les dégradations de son état physique (tassement). L’hétérogénéité au niveau du paysage (moindre uniformisation et taille des parcelles réduite) crée une mosaïque d’habitats favorable à la biodiversité.

La diversification des assolements participe à une meilleure gestion des risques dans l’exploitation :

- en diminuant les charges opérationnelles liées aux achats d’intrants ;

- en augmentant l’autonomie de l’exploitation pour la rendre moins sensible aux variations de prix ;

- en étalant les pointes de travail sur la campagne culturale ;

- en variant les sources de revenus ce qui réduit les risques face aux aléas climatiques et économiques et accroît la résilience des exploitations dans un contexte d’incertitudes (volatilité des prix agricoles, changement climatique).

Des freins que doivent lever conjointement tous les acteurs

Au niveau des exploitations, plusieurs facteurs agronomiques et techniques freinent la diversification de l’assolement. Tout d’abord, l’introduction d’une culture de diversification nécessite des connaissances techniques et/ou un conseil adapté, qui ne sont pas toujours disponibles pour, par exemple, connaître l’effet de cette nouvelle culture sur la culture suivante et raisonner sa place dans la rotation. Cela requiert également parfois du matériel spécifique, dont l’agriculteur peut ne pas disposer toujours et auquel il n’a pas nécessairement accès. D'autres risques sont liés à l’introduction de cultures méconnues : variabilité des rendements, non disponibilité de produits phytosanitaires, difficulté à trouver un débouché commercial, etc..

|

|

Plus généralement, l’interdépendance des différents acteurs des filières agricoles limite très fortement les possibilités de changement. Les agriculteurs ne pourront produire des cultures de diversification que s’ils ont la garantie de trouver un débouché commercial. Les organismes stockeurs ne pourront s’engager à leur acheter ces nouvelles cultures que s’ils sont sûrs de collecter une quantité minimum, qu’ils pourront ensuite commercialiser ; les instituts techniques ne s’investiront sur les cultures de diversification que s’ils sont certains que la demande en conseil technique pour ces cultures sera amenée à se développer, etc. On se trouve donc face à une situation verrouillée, dans laquelle « chaque acteur organise sa stratégie en fonction de celle des autres, et considère qu’il peut difficilement en changer tant que celle des autres n’évolue pas ».

Les politiques publiques doivent inciter à la diversification dans le temps et l'espace

Plusieurs dispositifs de la Pac ont déjà été mobilisés en France pour encourager la diversification des cultures au niveau des exploitations, avec des degrés d’exigence croissants (cf. tableau 1). Concernant la diversification des assolements, les mesures doivent permettre une reconception des systèmes de culture à l’échelle de l’ensemble de l’exploitation. Des initiatives se développent en ce sens, avec par exemple le projet de construction d’un cahier des charges pour une Mae système « grandes cultures économes », visant à accompagner la conception de systèmes réduisant l’utilisation d’intrants.

Dans le cadre des discussions concernant la réforme de la Pac pour 2014-2020, le premier pilier intégrant uniquement des mesures annuelles et spatiales (proportions de cultures une année donnée), il conviendrait d’utiliser les outils territoriaux du second pilier pour favoriser des mesures pluriannuelles permettant de diversifier non seulement les assolements mais aussi les successions de cultures.

Tableau 1 : Dispositifs publics visant à inciter à diversifier les assolements. Cliquer pour agrandir. (© Noémie Schaller, Centre d'étude et de prospective) |