Terre-net Média : Qui sont les clients du blé français à l’export ?

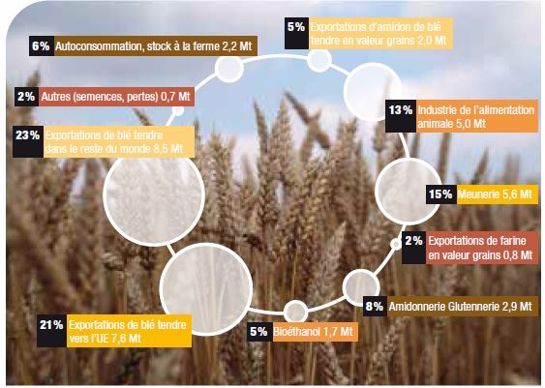

François Gatel, France Export Céréales : Les exportations représentent 55 % de la collecte de blé française. De ces quelque 18 millions de tonnes qui passent nos frontières à chaque campagne, environ 40 % restent dans l’Union européenne et 60 % sont destinés aux pays tiers. Nos principaux clients au sein de l’UE à 27 sont le Royaume-Uni, le Portugal, les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne, la Belgique et l’Allemagne. Alors qu’au Nord, les blés s’orientent vers l’alimentation animale, l’amidonnerie ou la meunerie, l’Europe du Sud achète essentiellement des blés meuniers.

Vers le reste du monde, la France fournit d'abord l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et d’autres pays d’Afrique, essentiellement subsaharienne. Les pays tiers achètent, eux, exclusivement des blés meuniers, destinés à être écrasés dans des moulins.

Tnm : Qui sont les opérateurs en charge des achats chez nos clients ?

François Gatel : Dans les pays du bassin méditerranéen et au Proche-Orient, compte tenu de l’enjeu que représente l’alimentation des populations, l’Etat joue un rôle important dans le processus d’achat de grains, même lorsque l’importateur est un acteur privé. Les meuniers professionnels cherchent à maximiser leur marge et à conserver voire gagner des parts de marché dans un contexte souvent très concurrentiel. Au Sénégal, par exemple, six moulins se partagent le marché pour une capacité totale équivalente à 200 % des besoins du pays. Enfin, à la différence des meuniers français, les importateurs ont l’embarras du choix quant aux origines. La diversité de l’offre mondiale leur a permis de renforcer leurs exigences qualitatives. A ce niveau, l’acheteur est d’ailleurs généralement fidèle à un opérateur et non à une origine, surtout qu’il n’est pas toujours l’utilisateur. Les produits accèdent donc au marché grâce à leur rapport qualité/prix plutôt qu’à leur origine.

Tnm : Sur quels critères comparent-ils les qualités des blés ?

François Gatel : Les cahiers des charges fixent des minima pour les critères d’humidité, de poids spécifique, de protéines, d’indice de Hagberg, de W et parfois des exigences supplémentaires comme l’absence d’insectes vivants en Algérie ou un certain taux de gluten en Libye. Concernant les protéines, les cahiers des charges du Maroc et de l’Algérie le situent à 11 %. En Iran, en Afrique de l’Ouest et en Egypte il monte à 11,5 et même à 12,5 en Libye.

Au niveau de la protéine, le niveau d’exigence vient d’abord de l’importance du blé sur un aspect nutritionnel. Les céréales sont souvent la première source de protéines dans l’alimentation des populations des pays tiers. Le pain, issu d’une farine généralement subventionnée, reste l’aliment de base. Par ailleurs, la deuxième transformation a des exigences techniques en panification liées aux propriétés fonctionnelles des protéines. De plus les boulangers n’ont pas forcément la formation pour exercer leur métier. Les conditions de température et d’hygrométrie ne sont pas toujours contrôlées ni adaptées. Les utilisateurs cherchent un blé tout terrain qui résiste à toutes les conditions et s’adapte à toutes les utilisations. La demande peut aussi varier selon la qualité du blé local, la possibilité d’utiliser ou non des additifs, de mélanger des origines selon les capacités de stockage.

Tnm : Nos productions sont quand même de bonne qualité, cela ne suffit pas ?

François Gatel : L’importateur dispose d'un vaste choix d'origines et pour les comparer le taux de protéines est un critère simple, comme le gluten ou le niveau d’humidité. Il s’agit de critères faciles à utiliser pour vérifier l’adéquation entre une offre et sa demande. Sur les destinations proches, la qualité française est assez bien identifiée. C’est moins vrai à mesure que la chaîne d’approvisionnement s’allonge. La notion de variétés disparaît sur un bateau de 30 ou 60.000 t.

Tnm : Quelles perspectives voyez-vous pour nos marchés ?

François Gatel : Sur les pays où l’offre française domine, le consommateur est habitué au pain de type français. Le processus d’échanges est rôdé et performant. La France doit y maintenir ses positions. C’est le cas en Afrique subsaharienne, en Algérie, où la France possède entre 60 et 90 % de parts de marché. Sur d’autres pays, nous avons une bonne place mais la concurrence est rude et se joue au rapport qualité/prix. Par exemple, sur le marché italien, les origines traditionnelles doivent faire de la place aux nouveaux pays européens, encore absents il y a seulement dix ans mais qui comptent aujourd’hui pour un tiers des approvisionnements du pays. Enfin, quand l’origine française est peu présente ou de façon irrégulière, elle doit se démarquer des autres origines, par son prix ou par sa disponibilité.

L’export, notamment sur pays tiers, est le seul débouché qui se développe encore. L’origine France a des atouts pour coller aux critères des acheteurs. Elle profite de sa régularité, d'une logistique performante mais d’autres améliorent leur offre. La teneur en protéines est un critère essentiel pour se maintenir à l’export. Nous devons nous adapter à la demande de nos clients ou d’autres le feront à notre place.