|

|

Rechercher plus de précocité

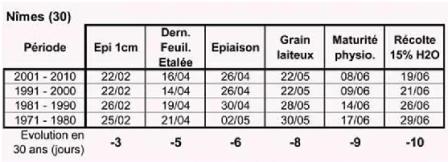

Une analyse plus fine du cycle de développement du blé dur (semis 25/10) sur les 40 dernières années à Nîmes montre une accélération de celui-ci, liée à l’augmentation des températures (tableau 1).

Tableau 1 : Calendrier de développement du blé dur depuis 1971. (© Arvalis-Institut du végétal) |

« Cette précocification compense en partie l’augmentation de l’Etp et des températures », poursuivent les ingénieurs d’Arvalis. Un suivi depuis 1950 des minima de températures indique que le risque de gel tardif diminue au printemps. « En cultures, on peut donc rechercher davantage de précocité, soit par les semis, soit par des variétés plus précoces. »

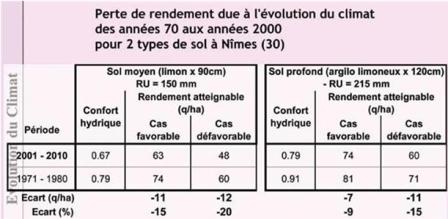

Mais le climat influe également sur le confort hydrique du blé dur en l’amenuisant, « en particulier de 2 nœuds à F1 étalée », illustré par l’augmentation du déficit hydrique (au-delà de 50 mm). Pour un sol de réserve moyenne (150 mm), le stress hydrique de la plante devient plus fréquent et s’installe surtout plus tôt (4 années sur 10, à partir de F1 étalée) et ce stress est « quasi systématique à floraison ». Conséquence de tous ces facteurs : une perte de rendement quasi systématique (tableau 2), qui correspond aux 15 % en moyenne perdus ces dix dernières années.

Tableau 2 : Pertes de rendement dues à l’évolution du climat (© Arvalis-Institut du végétal) |

Pour des sols avec des réserves moyennes (150 mm) à élevées (215 mm), l’augmentation de 50 mm du déficit hydrique est donc à l’origine d’une perte du potentiel de rendement de :

- 15 % en sols profonds (soit 11 q/ha sur 71 q/ha) ;

- de 20 % en sols moyens (soit 12 q/ha sur 60 q/ha).

Irriguer plus

Ces pertes de rendements peuvent être compensées par une augmentation de l’irrigation. « Il faudrait entre un et trois tours supplémentaires d'irrigation de 35 mm pour compenser ce déficit en eau sur blé dur. » Par ailleurs, compte tenu du réchauffement, les chances de pouvoir semer entre le 20 octobre et le 10 novembre ont plutôt diminué. Les pluies dans les 20 jours suivant le stade épi 1 cm sont moins importantes, réduisant l’efficacité de l’azote apporté à cette période. À l’inverse, l’efficacité de l’apport d’azote tardif reste la même, car il n’y a pas d’évolution des pluies dans les 20 jours suivant le stade F1 pointante.

Face à ce changement climatique, le producteur de céréales doit s’adapter en irriguant davantage, en exploitant au mieux les réserves hydriques de son sol (enracinement) et en jouant sur la précocité à la fois des semis et des variétés, tout en préférant des variétés plus tolérantes à la sécheresse.

Ce nouveau pilotage des cultures doit s’articuler autour de trois axes :

- semis dès les premières périodes favorables et utilisant, si possible, des techniques de semis rapide ;

- apports d’azote déclenchés en fonction des prévisions météo ;

- raisonner sa protection maladie en fonction des conditions de l’année.

« Tout ceci doit être intégré dans les discussions en cours, menées dans le cadre de la réforme de la Pac », concluait Philippe Braun et Stéphane Jézéquel.

|

Déficit climatique au printemps et en été À Nîmes, le déficit hydrique a atteint 120 mm fin mai. Depuis 2000, toujours à Nîmes, le réchauffement climatique se traduit par une hausse des températures d'environ 0,5°C sur les dix dernières années. « Mais si le réchauffement n’est pas plus marqué en Méditerranée, on constate toutefois qu’il est plus important au printemps et en été », explique Philippe Braun d'Arvalis. Côté précipitations, on parle de tendances : les pluies augmentent dans le Nord et diminuent dans le Sud; dans le Sud, l’hiver est plus sec et en Méditerranée, l’automne est plus arrosé. En région méditerranéenne, et plus particulièrement en Provence, le réchauffement climatique est sensible sur les 20 dernières années. Le début de cette période, ainsi que la nature des facteurs météorologiques incriminés, coïncident avec les conclusions des experts du Giec. En clair, les températures augmentent en moyenne de 0,5°C par décennie et surtout au printemps (+1°C jour par décennie en mai) et en été. « Les conséquences directes pour les cultures sont une augmentation de l’Etp d’environ 10 mm par an, dont 6 mm par an de janvier à juin. L’hiver et le printemps sont les deux saisons les plus affectées en région méditerranéenne avec, en moyenne, un déficit pluviométrique d’environ 10 mm par an sur une décennie pour le Sud de la France. » |