Avec son corps brun roux, ses élytres jaunâtres traversés par cinq bandes noires caractéristiques au stade adulte, et ses amas de larves rouge orangé, le doryphore de la pomme de terre (Leptinotarsa decemlineata) passe difficilement inaperçu dans les parcelles. Ses dégâts non plus, avec des destructions foliaires pouvant aller jusqu’à 100 % ! Importé d’Amérique du Nord et véritable fléau durant la première moitié du xxe siècle, avant d’être contrôlé par la chimie et ainsi longtemps oublié, le doryphore refait surface dans les bassins de production français.

Parallèlement, le nombre de solutions insecticides disponibles et efficaces tend à diminuer, notamment vis-à-vis des alternatives à la chimie de synthèse. La fin de l’utilisation de Novodor après la campagne 2019 a retiré le Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis du catalogue de produits de biocontrôle contre le doryphore, fragilisant ainsi la lutte pour les producteurs en agriculture biologique. À la suite de ce retrait, Fredon (organisme à vocation sanitaire dans le domaine du végétal), soutenue financièrement par la région Hauts-de-France via le plan Agroécologie, conduit depuis 2020 différents travaux de recherche pour identifier des solutions d’avenir.

Cinq années d’études au champ

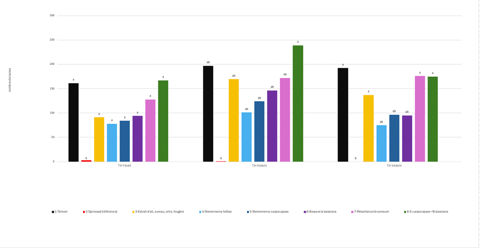

Depuis le lancement du programme, douze substances de biocontrôle ont fait l’objet d’évaluations au champ sur les plates-formes d’essais de l’organisme, à Cottenchy (Somme) ou Auchy-les-Mines (Pas-de-Calais). La majeure partie de ces solutions peuvent être regroupées en deux catégories : les substances répulsives (soufre, huiles essentielles d’ail ou d’orange, macérations de plantes riches en alcaloïdes ou terpènes) d’une part, et les produits composés d’organismes entomo-pathogènes d’autre part. Le graphique ci-dessous présente les résultats obtenus en 2024.

Si les cinq années de travaux devaient être résumées, de manière générale, les répulsifs (en jaune sur le graphique) ont montré une efficacité plutôt moyenne, n’excédant que rarement les 15 %. À l’inverse, dès les premiers résultats, les entomo-pathogènes se sont révélés être une piste très prometteuse. Quatre espèces ont été testées : deux nématodes –Steinernema carpocapsae (en bleu foncé) et Steinernema feltiae (bleu clair) – et deux champignons – Beauveria bassiana (violet) et Metarhizium brunneum (rose).

En fonction des études annuelles, après deux applications à cinq jours d’intervalle, le nématode S. carpocapsae présente une efficacité entre 34 et 55 % contre 4 à 48 % pour S. feltiae. Le champignon entomopathogène B. bassiana montre une réduction des populations larvaires par rapport au témoin non traité de l’ordre de 26 à 30 % après la première application et jusqu’à 60 % après une seconde application. M. brunneum présente des efficacités nettement inférieures, mais une poursuite des tests s’impose pour évaluer pleinement le produit. Plusieurs paramètres exercent néanmoins une forte influence sur l’action des organismes, en particulier l’hygrométrie au cours et après l’application.

Les nématodes ont besoin d’humidité pour se déplacer et infecter leurs hôtes, et dans des conditions trop sèches, ils se déshydratent et meurent. Pour les champignons, l’humidité est indispensable à leur germination. Ainsi, l’application de ce type d’organismes est vivement recommandée après une pluie ou, à défaut, après le coucher du soleil ou par temps couvert. L’idéal étant une humidité relative de 80 à 90 %. Dans l’étude conduite par Fredon en 2024, une irrigation semblerait avoir aidé à gagner en efficacité. Il a aussi été montré que les jeunes stades larvaires du doryphore, L1-L2, sont beaucoup plus vulnérables à l’action des organismes entomopathogènes que les larves L3 et L4. Il y a donc un intérêt à intervenir assez rapidement après l’éclosion des œufs. L’échelonnement des pontes du ravageur sur plusieurs jours nécessite cependant plusieurs applications dans un délai très court (cinq à sept jours). À noter que le mécanisme utilisé par les champignons pour tuer leur hôte est beaucoup plus long (sept à douze jours) que celui des nématodes (deux à quatre jours). Ainsi, afin d’accroître l’efficacité des produits, la combinaison au sein d’un même traitement de nématodes et de champignons entomopathogènes a également été évaluée (en vert sur le graphique) : celle-ci n’a pas montré de pertinence pour le moment, mais les tests doivent être poursuivis…

Des recherches aussi en conditions contrôlées

La Clinique du végétal de Fredon à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais) est équipée d’un laboratoire et de six salles climatiques, lui permettant de disposer d’un élevage de doryphores et de s’affranchir de certaines limites du terrain, comme commencer les tests en laboratoire plus tôt dans la saison que les études au champ. En 2022, une étude en cage, sous conditions contrôlées, a été menée afin d’évaluer l’effet d’huiles essentielles sur des doryphores adultes. Des plants de pommes de terre témoins (traités à l’eau) ont été comparés à trois huiles essentielles : tanaisie commune, houblon et sauge officinale.

Un effet répulsif a été mis en évidence pour le houblon et la sauge, avec des plantes notamment moins défoliées que le témoin. En 2024, de nouveaux tests ont été menés sur les larves du ravageur, avec des décoctions de bec-de-grue à feuilles de ciguë, de géranium vivace sanguin, de géranium zonal et une huile essentielle de cataire. Les deux premières décoctions ont donné des résultats assez mitigés dans les conditions de l’essai. À l’inverse, un effet antiappétant, parfois accompagné de létalité pour les jeunes larves, a clairement été identifié pour le géranium zonal et la cataire.

Dans le cadre de ses recherches, Fredon entreprend également d’identifier des prédateurs naturels du doryphore présents sur le territoire. En effet, dans son aire de répartition d’origine, l’insecte a de nombreux ennemis naturels, consommateurs ou parasites des adultes, œufs ou larves. Ces derniers ne l’ont cependant pas accompagné lors de son introduction en Europe. En 2021, des tests en boîte de Pétri ont été réalisés pour étudier la capacité de prédation des œufs de doryphores par des adultes de coccinelles à sept points (Coccinella septempunctata) et de l’espèce asiatique Harmonia axyridis introduite en France dans les années 1980. Les résultats ont montré que C. septempunctata consommait de manière assez limitée les pontes de doryphores, mais H. axyridis a quant à elle consommé l’ensemble des œufs à sa disposition en moins de 45 heures.

En 2023, des tests ont été conduits avec des larves au stade L3 de chrysope verte (Chrysoperla carnea). Si sa capacité à consommer des œufs de doryphores s’est montrée anecdotique (entre 0,5 et 1,5 œuf consommé par période de 24 heures), sa prédation sur les jeunes larves de doryphore apparaît intéressante, avec en moyenne 8,8 L1 et 4,2 L2 éliminées en 48 heures par la larve de chrysope.

Les résultats présentés dans cet article ne peuvent être utilisés en vue de préconisations, mais laissent entrevoir des perspectives nombreuses et diversifiées dans le cadre d’une gestion agroécologique du doryphore de la pomme de terre.