« Arrêter d’opposer l’acte d’une production performante et la protection environnementale la plus élevée, c’est le cœur de nos enjeux » avec l’agriculture de conservation des sols (ACS), rappelle François Mandin, agriculteur dans le Marais poitevin et président de l’Apad. À l’occasion de la 9e édition de la Journée mondiale des sols le 5 décembre, l’association avait réuni plusieurs intervenants autour de ces questions afin de promouvoir les bénéfices de ces pratiques face aux enjeux à venir.

Installée en ACS dans l’Aube depuis 2012, Diane Masure, aussi vice-présidente de l’Apad cite notamment « la lutte contre l’érosion, l’augmentation de la matière organique des sols, une stabilisation des rendements malgré les aléas climatiques, plus d’eau dans les sols, un gain de temps ou encore une réduction de la consommation de gasoil ou d’intrants »

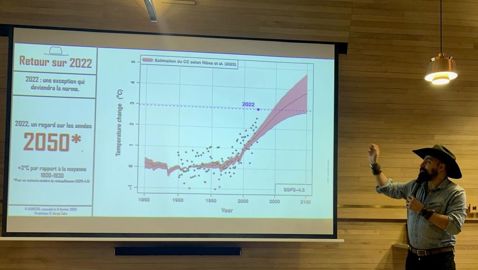

« 2022 pourrait devenir la norme dans les années 2050 »

Pour l’agroclimatologue Serge Zaka, l’ACS constitue « l’une des principales réponses au changement climatique ». Des périodes de pluie plus violentes en hiver, davantage de sécheresse en été, des températures hivernales plus douces entraînant des cultures plus précoces, et donc plus soumises au gel de printemps, voilà la tendance de fond qui se profile avec le réchauffement climatique et à laquelle l’agriculture se voit d’ores et déjà confrontée. « L’exceptionnelle année 2022 pourrait devenir la norme dans les années 2050 », souligne l’agroclimatologue.

Si le rendement national du blé a été multiplié par 7 entre 1945 et 2000, puis s’est stabilisé jusqu’aux années 2020, les modèles sont plutôt orientés à la baisse désormais. Ils diffèrent selon les régions de l’Hexagone : « 0 à – 15 % pour la moitié Sud et entre – 5 et + 10 % pour le Nord. Les sécheresses arrivant plus tardivement dans le cycle, les parcelles « bénéficient » d’un effet fertilisant du CO2 atmosphérique », explique Serge Zaka.

S’appuyant sur le projet Bag’ages mené sur le bassin Adour-Garonne, Sophie Gendre, ingénieur R & D Arvalis, met en avant « une augmentation de 5 à 10 % sur 50 cm, en système ACS, du réservoir utilisable, c’est-à-dire de la quantité d’eau que le sol peut stocker et restituer aux plantes ». « Cela peut représenter environ 7 à 10 jours d’eau supplémentaires », complète Serge Zaka. « Ces pratiques améliorent aussi la capacité d’infiltration des sols », ajoute Sophie Gendre. Retrouvez les comparaisons de conductivités hydrauliques entre des systèmes en ACS depuis au moins 8 ans et des systèmes conventionnels voisins :

Résultats de conductivité hydraulique (quantité de pluie en mm qui tombe en un temps donné), essais 2022 dans le bassin Adour-Garonne :

ACS (20 ans) | 160 mm h-1 | ACS (10 ans) | 150 mm h-1 | ACS (8 ans) | 100 mm h-1 |

Labour | 50 mm h-1 | Labour | 70 mm h-1 | Labour | 70 mm h-1 |

Présent dans la salle, Vincent Guyot, agriculteur dans l’Aisne, soulève toutefois le problème des sols avec un réservoir utilisable très limité (30-40 mm) : « malgré l’amélioration des pratiques, on n’a pas la possibilité d’améliorer davantage cette capacité de rétention de l’eau d’un sol », indique-t-il. L’agriculteur réfléchit alors à l’irrigation et au stockage de l’eau pour la pérennité de son exploitation. Sophie Gendre et Serge Zaka appuient également ce travail nécessaire autour de la gestion de l’eau sur nos territoires.

Pas de solution unique

Face au changement climatique, « l’ACS est une des réponses, mais il n’existe pas une solution uniforme. C’est une multitude de solutions complémentaires qu’il faut mettre en œuvre », précise Serge Zaka, citant aussi le matériel plus performant, les solutions numériques, les outils d’aides à la décision, ou encore la génétique, avec notamment des variétés ou des espèces plus résistantes à la sécheresse.

« J’ai repris l’exploitation derrière mon père qui était céréalier et betteravier, je suis devenu à mon tour céréalier et betteravier et je suis conscient que ce ne sera peut-être pas le cas pour mes enfants… », questionne Vincent Guyot. Modifier les assolements, « cela entraîne des changements pour chaque agriculteur et son exploitation, mais cela provoque aussi d’autres impacts sur l’amont et l’aval des filières… ».

#Thread : dans le train du retour après cette superbe conférence organisée par l'@apad_contact avec 2 @Fragritwittos connus et reconnus : j'ai nommé @SergeZaka et @J_Denormandie

— GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) December 5, 2023

1/... pic.twitter.com/4Cd4Gj1p4J

D’où la nécessité d’anticiper les choses, estime Julien Denormandie, ancien ministre de l’agriculture, aujourd’hui chief impact officer chez Sweep, start-up travaillant sur la réduction de l’empreinte carbone des entreprises. Il était invité pour présenter sa vision du devenir des agricultures.

« Le sol est notre allié »

« Concilier production et protection, c’est la vision qui doit nous animer, explique Julien Denormandie. Ces deux objectifs ne sont incompatibles, à côté des autres défis que sont le changement climatique, la gestion de l’eau ou encore le renouvellement des générations dans le milieu agricole. Mais tout est une question de temps, il convient notamment d’anticiper les changements du climat, d’investir dans la transition : robots agricoles, génétique, biocontrôle, etc. et d’affronter la complexité des choses. »

L’ancien membre du gouvernement insiste aussi sur l’importance de la valeur des productions : « retrouver cette notion est un combat primordial ». Il se dit convaincu que « cette valeur va se sacraliser au fur et à mesure du temps. D’ici 5-10 ans, il ne sera plus possible, par exemple, pour un acheteur d’acquérir des matières premières ou des produits sans évoquer la question du carbone ».

Julien Denormandie a rappelé son adhésion à l’agriculture de conservation des sols : « je crois beaucoup en ce système. […] Le sol est notre allié, il est de bon ton de l’écouter et de le protéger ». « Il rend, en effet, de nombreux services écosystémiques, ajoute Diane Masure. On entend souvent que l’agricultrice est responsable de 19 % des émissions de GES, mais on oublie souvent de parler du stockage de carbone de l’air permis par la photosynthèse ». Sur son exploitation, l’agricultrice a réalisé un bilan carbone*, qui a révélé un stockage de 1,8 t CO2 eq/ha d’émissions nettes (4 t CO2 eq/ha stockées contre 2,2 t CO2 eq/ha d’émissions de GES).

« L’ACS n’est pas un cahier des charges »

Si l’ACS est un modèle vertueux, plusieurs agriculteurs engagés et présents lors de cette conférence regrettent toutefois le manque d’accompagnement et d’appui. « Les crédits carbone ne couvrent pas tous les coûts de la transition, comment convaincre nos voisins de se lancer aussi ? » Une question également reprise par le président de l’Apad : « les piliers de l’ACS sont au cœur des enjeux agricoles, environnementaux et sociétaux, mais pourquoi n’y a-t-il cette volonté politique de créer un cadre pour favoriser la recherche et des outils de développement ? Nous avons besoin d’un plan pour favoriser les recherches et la formation aussi ».

Julien Denormandie dit « plaider coupable, la faute notamment à un manque de temps » lors de son mandat de ministre, mais soulève la « question importante de la détermination de l’agriculture de conservation des sols. Sur quels critères doit-on réellement se baser et doit-on être inclusif ou exclusif ? »

« L’ACS n’est pas un cahier des charges, mais plutôt un objectif de résultats, note François Mandin. L’ambition est que les sols soient couverts en permanence, qu’il y ait un minimum de perturbation mécanique des sols et une diversité des espèces. Il ne faut pas être dogmatique non plus, on a conscience qu’il faut tendre vers ces objectifs », conclut le président de l’Apad.