Sur 25 essais récoltés menés entre 2005 et 2014, la perte moyenne de rendement des parcelles non désherbées par rapport aux parcelles désherbées est de 25 q/ha environ. Cela souligne déjà la nécessité de désherber. Ce chiffre masque toutefois de grandes disparités, avec des situations peu concurrentielles et d’autres très infestées : les pertes s’échelonnent de 2 q/ha à plus de 70 q/ha.

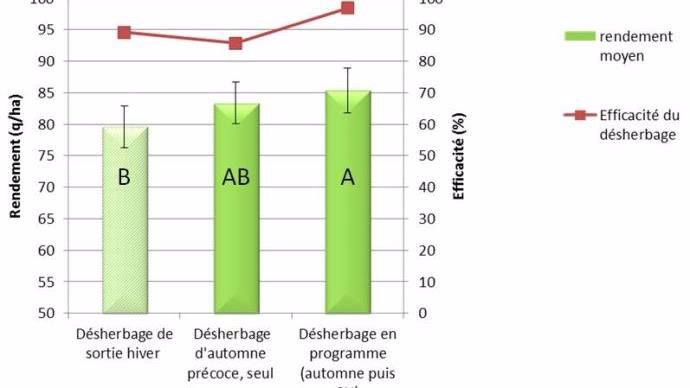

Entre les stratégies de désherbage en un seul passage (tôt à l’automne ou en sortie d’hiver), nous n’observons qu’une différence de 4 q/ha en faveur d’un désherbage précoce à l’automne (figure 1). Un programme « automne précoce puis sortie d’hiver » permet de gagner 2 q/ha par rapport à l’automne seul. Ces chiffres semblent peu à l’avantage des désherbages d’automne mais ils recouvrent également de grandes disparités. En situations fortement infestées (plus de 100 pl/m²), le désherbage de sortie d’hiver seul perd environ 12 q/ha par rapport à l’automne seul et même 23 q/ha par rapport au programme.

Si le gain net du désherbage d’automne ne se lit pas directement sur le rendement final de la campagne, il améliore l’efficacité des interventions (s’approchant de 100 %), qui conditionne la maîtrise durable des adventices dans la parcelle. Seul le programme automne puis sortie d’hiver permet d’assurer un niveau d’efficacité maximal, tout en préservant efficacement le potentiel de la culture. Ce type de stratégie est particulièrement essentiel dans les situations de dérives d’efficacité des herbicides de sortie d’hiver. En présence d’adventices résistantes, le programme d’automne est quasi obligatoire.

Faut-il désherber en fonction d'un seuil de nuisibilité ?

La réponse est plus complexe qu’il n’y paraît. Le premier élément, de bon sens, est bien entendu d’adapter le programme de désherbage en fonction de la densité d’adventices. Il n’est pas nécessaire de faire un programme d’automne (pré-levée puis post-levée précoce) dans une parcelle où la flore adventice est bien maîtrisée depuis des années, avec des densités observées de 5 à 10 vulpins/m². Toutefois, la question posée ici est le seuil de déclenchement d’un traitement herbicide.

À titre d’exemple, laisser passer une trentaine de vulpins par m² qui produiront entre 30 000 et 50 000 graines/m² conduira à une infestation durable pour les années suivantes. Une économie une année donnée peut vite se transformer en travail de longue haleine pour retrouver une situation maîtrisable.

Par ailleurs, en comparant la densité des graminées dans le témoin non traité et le gain permis par le désherbage (de la meilleure modalité), nous pouvons estimer la nuisibilité en fonction de la densité. Logiquement, plus les densités sont importantes plus la nuisibilité engendrée sera forte. Cependant, même sur de faibles densités observées, la nuisibilité peut vite atteindre 10 q/ha (figure 2), sans tenir compte du potentiel de graines produites, qu’il sera nécessaire de gérer par la suite.

Il semble donc difficile de fixer une valeur limite pour intervenir, en raison d’une importante marge d’erreur, liée aux conditions de culture (potentiel), aux ressources (eau, fertilisation, etc.). Plutôt que de retenir une valeur de seuil, il vaut mieux, en fonction de la culture et des conditions de milieu, hiérarchiser les espèces à cibler :

1. présence de graminées (vulpin, ray-grass, bromes, etc.)

→ si plus de 20 graminées par mètre carré ou flore résistante : action dès l’automne

→ si densité faible sans résistance : passage en sortie d’hiver

2. présence de dicotylédones difficiles (coquelicots résistants par ex.) et/ou en fortes densités → action dès l’automne.

3. présence de dicotylédones classiques en faibles densités → passage en sortie d’hiver précoce avec une association antigraminées + antidicotylédones.

Les enjeux en chiffres