La carie commune du blé est une maladie fongique qui touche principalement le blé tendre. Mais d’autres espèces s’avèrent sensibles, telles que le blé dur et l’épeautre. La carie est plus rarement observée sur seigle. L’avoine et l’orge sont résistantes aux souches de carie du blé et le triticale n’a jamais été détecté sensible à la carie dans les essais menés en France, mais des cas ont été rapportés en Europe.

En plus de la perte de rendement due à des grains contaminés, la carie conduit au déclassement de la récolte. Son incidence économique est très importante. Fréquente jusque dans les années 50, le développement de solutions chimiques l’a marginalisée, sauf en agriculture biologique.

Les signes qui ne trompent pas

L’observation de la maladie se fait de manière générale au niveau des épis à maturité. Les épis cariés présentent un aspect ébouriffé ainsi qu’un retard de maturité. Les grains cariés contiennent des millions de spores noires, qui ont pris la place de l’amidon. A la récolte, l’enveloppe du grain éclate à la moindre pression et les spores se disséminent. Un nuage noir au battage est caractéristique de blés fortement cariés. Les spores dégagent une odeur nauséabonde de « poisson pourri » caractéristique mais non systématique.

Les grains cariés sont brun-grisâtres, de forme semblable à celle des grains sains, mai plus globuleux. Ils contiennent des spores noirâtres dégageant généralement une forte odeur de poisson pourri.

Les grains, impropres à la consommation animale ou humaine, sont déclassés et doivent être détruits. Il n’existe actuellement pas de seuil réglementaire à respecter à la récolte. À noter que les grains infectés ne sont cependant pas toxiques.

Un fort pouvoir de propagation

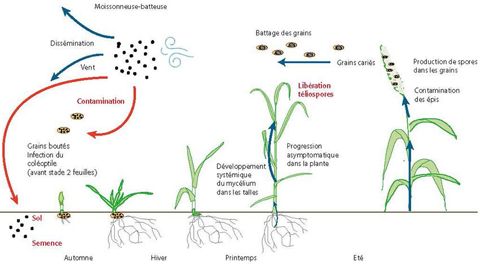

Les spores libérées viennent contaminer les grains des épis sains (seules 30 à 40 spores suffisent pour contaminer expérimentalement un grain sain) et le sol qui a supporté cette récolte cariée. Les spores peuvent être aussi disséminées par le vent sur plusieurs centaines de mètres et être à l’origine de la pollution des parcelles voisines. Les moissonneuses-batteuses, en passant d’une parcelle contaminée à une parcelle saine, peuvent également être à l’origine de la contamination.

La carie du blé infecte la culture soit par les semences contaminées soit par le sol. Son développement est asymptomatique jusqu’à épiaison.

Gérer la parcelle cariée et les parcelles environnantes

Il est de l’intérêt de tous de partager l’information avec ses voisins et son collecteur pour que chacun puisse prendre les mesures adéquates afin de diminuer le risque de propagation de la maladie. La complémentarité d’une gestion collective avec la gestion individuelle de la maladie est un atout indéniable.

Récolter en dernier les parcelles cariées

A la récolte, en cas de présence avérée ou suspecte de carie, les parcelles doivent être récoltées en dernier. Si ce n’est pas le cas, tous les blés récoltés par la suite seront susceptibles d’être contaminés.

Purger la moissonneuse avec une culture non affectée par ce champignon. Un nettoyage minutieux est indispensable.

Si la contamination est élevée, un brulage de la parcelle est souhaitable, sous réserve d’une autorisation préfectorale. Un sol contaminé par la carie peut rester infectieux près de 10 ans !

Il est également possible de valoriser la récolte en méthanisation. Il faudra privilégier les procédés thermophiles qui ont une action hygiénisante des digestats plus performante.

Les parcelles de blé, blé dur, épeautre situées dans un rayon de 500 mètres sont à surveiller. Par principe de précaution, les grains ne seront pas utilisés pour réaliser de la semence de ferme. Prévenir les agriculteurs voisins de la parcelle cariée.

Labourer la parcelle cariée

La parcelle cariée devra faire l’objet d’un labour pour détruire les repousses et enfouir les spores. Retarder le labour favorise l’épuisement du stock de spores tombées au sol (une fois enfouies dans le sol, elles peuvent résister des années). Idéalement, un travail superficiel sera à réaliser les années suivantes. Il conviendra de ne pas implanter de cultures sensibles a minima au cours des 5 années suivantes.

Semences de ferme : vérifier leur bon état sanitaire

Sur les parcelles indemnes de carie, le meilleur levier préventif est d’utiliser des semences saines. L’achat de semences certifiées garantit un bon état sanitaire des grains. Mais, en cas d’utilisation de semences de ferme bio, il est indispensable de vérifier leur état sanitaire par des analyses (environ 80 € par échantillon). Le programme européen Liveseed (2019) recommande de ne pas aller au-delà d’une contamination initiale de 50 spores par grain (soit environ 1000 spores par gramme).

L’utilisation de traitements de semences autorisés en bio permet d’apporter une protection supplémentaire. Le vinaigre, substance de base autorisé à 1 l/q, à diluer dans de l’eau (1/1 l), affiche une bonne efficacité, même si elle n’est pas totale. Le Copseed (sulfate de cuivre tribasique), a vu son autorisation d’utilisation prolongée jusqu’en janvier 2026, à la dose de 0,1 l/q. Ce produit montre une performance proche de celle du vinaigre vis-à-vis de la contamination des semences. Cette désinfection des semences ne pourra cependant pas lutter contre les spores de carie présentes dans le sol.

Décontaminer les lieux de passage des semences à l’origine de l’infection

La gestion du risque est à faire également dans les lieux de stockage et de transit des semences. En effet, il est probable que les semences utilisées soient à l’origine de la contamination. Il est donc indispensable de procéder à une décontamination soigneuse des lieux de passage des semences (cellules, trieur, visse sans fin, élévateur, semoir, sacherie...) afin de ne pas contaminer des semences saines lors des prochains semis. Pour cela, un dépoussiérage minutieux suivi d’un traitement des surfaces au vinaigre blanc est fortement recommandé.

Auteurs : Delphine Bouttet, Régis Helias, Amélie Carrière (Arvalis).