Utilisée pour les cultures de maïs, orge de printemps ou betterave notamment, la fertilisation localisée a pour intérêt de mettre à disposition l’engrais directement auprès des racines, notamment pour les éléments peu mobiles, comme le phosphore et le potassium. Elle permet également d’éviter les risques de brûlure et/ou de phytotoxicité, et les pertes par volatilisation (pour l’azote). La coopérative Agora travaille depuis quelques années sur la fertilisation localisée du blé. Elle s’y est intéressée pour un élément en particulier : le phosphore.

Le phosphore indispensable pour la culture de blé

En effet, les essais de la coopérative, appuyés par ceux d'Arvalis-Institut du végétal auraient démontré une meilleure résistance du blé grâce au phosphore apporté et son rôle important lors du remplissage des grains. Agora a aussi déterminé que le comportement du phosphore variait selon le pH du sol. « La dégradation se fait correctement pour des sols avec un pH autour de 7. Ce processus s’avère plus long lorsque le sol est plutôt alcalin ou basique », indique Luc Vandeputte, responsable technique de la coopérative.

Selon la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, la mobilité du phosphore est parmi les plus faibles de tous les éléments fertilisants (pour comparaison, N environ 20 mm et P environ 2 mm), d'où l'intérêt de « mettre en contact directement le système racinaire des cultures avec les éléments, d’autant que les besoins des cultures ont lieu aux stades jeunes du développement », présente Luc Vandeputte. « L'enfouissement par la localisation permet de diminuer les risques de transfert du phosphore par ruissellement », précise-t-il.

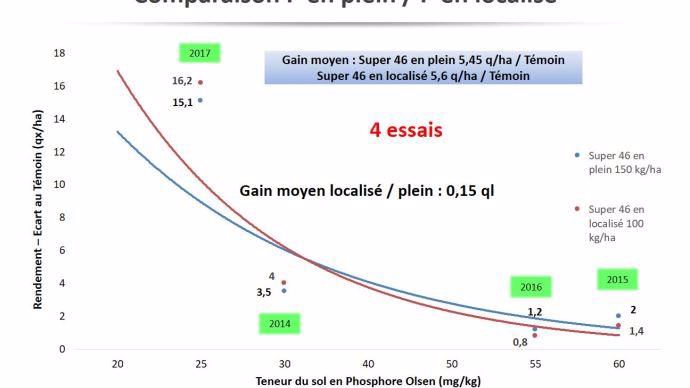

Avec quatre essais menés entre 2014 et 2017, la coopérative a mis en avant que « plus la teneur du sol en phosphore (P Olsen) est faible, plus l’apport a un effet favorable sur le rendement de la culture de blé, le phosphore du sol étant peu assimilable par les cultures », poursuit le responsable technique de la coopérative. Pour ces essais, le gain moyen de rendement entre la modalité avec un apport de super 46 à 150 kg/ha en plein au stade 1 feuille et le témoin est de 5,4 q/ha. Agora a déterminé une teneur seuil de 30 mg/kg en phosphore Olsen, où l'apport de phosphore a un intérêt fort.

« Une meilleure valorisation des éléments »

Des essais réalisés entre 1996 et 2017 par Arvalis ont montré, qu'à dose égale de phosphore, la fertilisation localisée du blé permet un gain moyen de 2,3 q/ha par rapport à la fertilisation en plein enfoui. Entre 2014 et 2017, la coopérative Agora a comparé un apport de super 46 en plein à 150 kg/ha et un apport de super 46 en localisé à 100 kg/ha.

Agora a également comparé un apport de DAP 18-46 à la dose de 50 kg/ha en localisé, à un apport de super 46 à la dose de 150 kg/ha (référence P) sur quatre essais de 2014 à 2017, le gain moyen est de 0,7 q/ha pour l'apport en localisé. Dans ces deux cas, la différence de rendement reste légère entre les modalités mais cette pratique permet une grande économie d'intrants.

La coopérative a souhaité mesurer l’effet de la localisation au semis de phosphore microgranulé (10-46) à la dose de 25 kg/ha comparé à un apport de super 46 à la dose de 150 kg/ha en plein. Dans les essais réalisés entre 2014 et 2017, il n'y a pas d'effet favorable de la localisation.

« La fertilisation localisée est un nouveau secteur d’innovation. Si les gains de rendement ne sont pas toujours significatifs (en fonction de la teneur en phosphore du sol), elle permet néanmoins une meilleure valorisation des éléments, qui implique une réduction des coûts (via la réduction des doses) et du nombre d’interventions », précise Luc Vandeputte.

« La fertilisation localisée facilite également le démarrage des cultures et les accompagne afin de s’imposer dans le milieu. » Dans le cas de plantes associées ou dans une technique de « relay cropping », « c’est également un moyen d'éviter la compétition entre les couverts et les cultures » ajoute-t-il. La coopérative recommande cette pratique pour des agriculteurs pratiquant le semis direct afin de limiter la réduction de minéralisation ponctuelle induite par la suppression du travail du sol (notamment durant la phase de transition, entre 0 et 4 ans).

Un investissement à long terme

Si, pour Agora, plus d’avantages que d’inconvénients peuvent être attribués à cette technique, surtout au niveau agronomique, un point négatif subsiste : le côté économique. En effet, un sondage réalisé sur Terre-net entre le 6 et le 13 mars 2018 révèle que, sur 1 093 votants, 42,6 % d'entre eux sont freinés par les investissements nécessaires. 12,2 % sont convaincus par cette technique, 16,9 % ne sont pas convaincus et 28,3 % déclarent n’être pas intéressés.

La coopérative Agora, à partir des essais réalisés, a étudié la rentabilité de la fertilisation localisée du blé en mesurant la marge en euros/ha par rapport au témoin n'ayant pas reçu de fertilisation localisée, permise par le gain de rendement et/ou l'économie d'engrais et de passages. En moyenne sur ces quatre essais, cette technique est plus avantageuse au niveau économique, l'investissement est donc à réfléchir sur le long terme.