Les températures fraîches à la mi-septembre et un court épisode hivernal en novembre ne suffiront toutefois pas à contrebalancer un automne globalement plus doux que la normale, surtout du 10 octobre au 10 novembre.

Sur le plan agronomique, on notera des reliquats post-récolte du précédent souvent élevés et une minéralisation des sols modérée, plutôt décalée sur octobre/novembre. De même, les apports organiques ou minéraux semblent davantage avoir profité du redoux en octobre. Les levées ont pu être tardives et, le cas échéant, les jeunes plantes de colza ont souvent été abimées par des attaques de ravageurs (limaces, etc.).

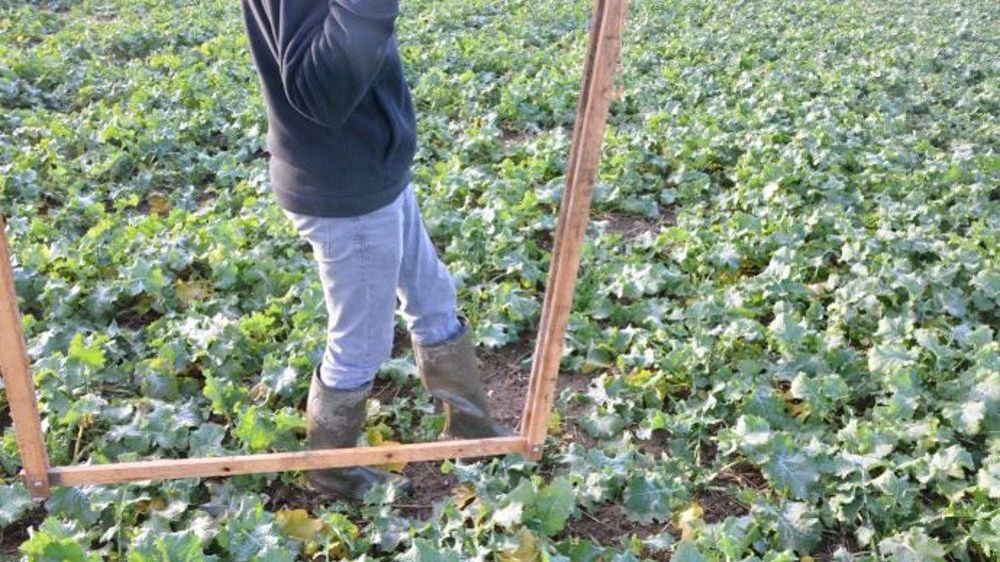

Dans l’ensemble, la croissance des colzas reste globalement correcte mais, somme toute, variable, reliée aux dates de semis, qualité et vigueur de levées, et contexte de disponibilité en azote. Les valeurs de biomasse seront indéniablement plus faibles en tendance que l’an passé. Les pesées directes au champ et les estimations par télédétection restent, sans conteste, les moyens les plus sûrs de ne pas se tromper pour les estimations d’azote absorbé avant hiver.

Larves d’altises : deux précautions valent mieux qu’une

# colza

— Neveux (@sbneveux) December 5, 2024

Ok je suis en retard mais j’avais piscine

Je berleze !

Et vous ? pic.twitter.com/Xs0r6runt5

Qu’est-ce qu’un colza « robuste » ?

Les repères à avoir en tête :

- un colza présentant 1,5 kg/m² de biomasse à l’entrée de l’hiver a absorbé 75 u N (1 kg de matière verte / m² en entrée hiver = 50 u N absorbé) ;

- un colza présentant 1,5 kg/m² de biomasse ou 60 g de biomasse par plante est plus apte à faire face aux infestations larvaires (altises et charançons du bourgeon terminal) ;

- un colza ayant une majorité de pivots droits et d’une longueur de 15 cm est "robuste" : il a plus de chances de tolérer les aléas sanitaires ou climatiques à venir ;

- un colza dont la rosette ne présente pas de signes de rougissement est bien alimenté en azote : pas de faim d’azote, pas de problème racinaire (mouches du chou, hydromorphie...) ;

- pour les colzas associés aux légumineuses, une biomasse de légumineuses ayant atteint 200 à 300 g/m² avant hiver est synonyme de réussite d’implantation. Des bénéfices agronomiques peuvent être attendus à partir de ce moment.