Première étape : choisir une parcelle saine avec une réserve hydrique suffisante. En effet, le pois peut être soumis en fin de cycle à un stress hydrique qui limite la mise en place des composantes de rendements (durée de floraison, nombre d’étages de gousses, nombre de graines par gousse, PMG). Il est important de choisir une parcelle avec une réserve hydrique suffisante afin d’assurer une alimentation satisfaisante. Les sols superficiels ne sont pas adaptés et pénalisent le potentiel les années sèches. Selon l’enquête, 26 % des pois de printemps sont implantés en sol superficiel sur le Nord-Est de la France.

Écarter également les sols argileux lourds où les risques de mauvaise mise en place des racines ou d’asphyxie racinaire sont plus importants.

Attention aussi à choisir une parcelle exempte d’aphanomyces. Ce pathogène persistant du sol peut engendrer de lourds dégâts en cas de printemps doux et humide. Certaines légumineuses sensibles, même en couvert, peuvent favoriser ce pathogène.

Semer dans un sol bien aéré sur les 15 premiers cm

Le pois nécessite un sol bien aéré sur les 15 premiers cm afin de faciliter le développement des racines et des nodosités, permettant une nutrition azotée et une alimentation hydrique optimales. Attention aux lits de semences trop fins dans les sols à risque de battance.

Pour faciliter la récolte du pois (enfouissement des cailloux et nivellement du sol), un roulage peut être recommandé. Celui-ci doit être effectué après le semis ou au stade 3-4 feuilles du pois. Si vous appliquez un herbicide de prélevée, veillez à rouler avant l’application herbicide pour ne pas perturber son efficacité.

Semer tôt et dans des conditions ressuyées pour limiter les stress de fin de cycle

Si les conditions le permettent, il est recommandé de semer le pois de printemps tôt, à partir du 20-25 février. L’objectif est d’éviter un cycle trop tardif, plus exposé aux risques de stress hydrique et thermique de fin de cycle (températures > 25°C).

Selon les données de l'enquête pois, 40 % des parcelles ont été semées au-delà des dates conseillées dans le Centre-Est en 2017. Entre 2 et 5 q/ha de moins sont observés sur des semis tardifs.

En cas de semis sur sol gelé, la graine germera lorsque les températures redeviendront favorables. La levée pourrait néanmoins être plus lente et hétérogène.

Ne surtout pas sur-densifier son semis de pois

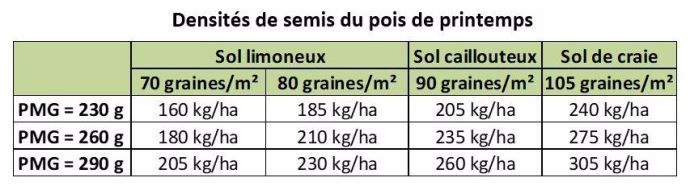

Un semis trop dense favorise la création d’un micro-climat humide à la base du couvert, favorable au développement de maladies. Une forte densité va également favoriser une compétition entre les plantes pour la ressource en éléments du sol et en eau, augmentant la sensibilité de la culture aux carences et au stress hydrique. D’après l’enquête, 25 % des parcelles de l’est de la France ont tendance à être semées trop denses.

Le pois de printemps doit être semé à 3-4 cm avec un écartement de 12 à 35 cm. Pour les semences de ferme ou les lots bruchés, effectuer un test de faculté germinative pour adapter au mieux la densité de semis.

Une exigence moyenne en phosphore et potasse mais à ne pas négliger

Pour un potentiel de 45 q/ha, prévoir 36 kg/ha de phosphore et 52 kg/ha de potasse. En cas de pailles exportées, rajouter 10 kg/ha de phosphore et 60 kg/ha de potasse. Éviter les impasses, même si les symptômes de carences du pois sont souvent peu visibles, cela peut freiner le potentiel de la culture. Pour les sols pauvres en magnésium, un apport de 30 à 60 kg/ha peut être envisagé. Ces doses d’apports restent à raisonner en fonction de la teneur de ces éléments du sol et de l’historique des apports dans la rotation.